Solmisation (1879)

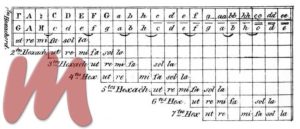

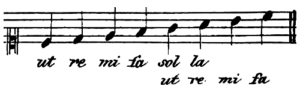

Solmisation (ital., vom Lat.), die Benennung der Töne nach den von Guido von Arezzo im 11. Jahrhundert zuerst in Anwendung gebrachten Silben: ut, re, mi, fa, sol, la, deren man sich ehemals als Textunterlage bei Singübungen allgemein bediente und hier und da, wie in Italien, noch jetzt bedient. Das Singen auf diesen Silben heißt das Solmisieren oder Solfeggieren.

Diese Benennungen der einzelnen Töne dieses Hexachords sind aus den Einschnitten der ersten Strophe einer an den heiligen Johannes gerichteten Hymne entnommen: "Ut quaeant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum Solve pollute Labii reatum Sancte Johannes!" Die halben Töne [Halbtonschritte] wurden allemal mi fa genannt, daher man später, wenn von halben Tönen überhaupt die Rede war, dieselben durch mi fa bezeichnete. In Belgien fanden die Silben bo ce di ga lo ma ni durch Hubert Waelvant [sic] Eingang, daher belgische Silben oder Bobisation und Bocedisation. Italiener und Franzosen gebrauchen die Ausdrücke dièsis, dieze und b molle, b mollissée und nennen den Ton fis: fa dièsis, fa dieze und den Ton ges: sol b molle, sol bemollissée etc.

Die Solmisation, wobei sehr komplizierte Regeln zu beachten waren, da bei weiterem Fortschreiten der Tonleiter die Silben verwechselt oder mutiert werden mussten, kam durch das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eingeführte Hexachord bei uns außer Gebrauch. [Riewe Handwörterbuch 1879, 238f]