Mensuralmusik, lat.: Musica mensurabilis, die in bestimmte Taktordnung gebrachte Musik, wie sie sich in ihrer Entwicklung allmählich von den einfachsten prosodischen Formen der Sprache, der Quantitätenordnung, trennte, alsdann zu genauer Bestimmung und Bezeichnung der Zeitdauer (Note und Geltung) und in Folge dessen zu reicherer rhythmischer Entfaltung gelangte.

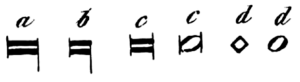

Die erste Ausbildung der Note als Tonschrift setzt Kiesewetter in den Anfang des 12. Jahrhunderts. Zuerst hatte die Mensuralmusik deren vier von verschiedener Geltung (vergleiche Noten und nachfolgendes Notenbeispiel);

später kam noch eine fünfte, die Minima, hinzu,

bis dahin alle mit geschwärzten (gefüllten) Köpfen, die im 14. Jahrhundert unausgefüllt gelassen, wodurch noch drei geringere Größen gewonnen wurden:

Eigentlichen Takt, in unserem Sinne, hatte man nicht, sondern Mensur: Man maß die Noten der Figur nach, durch beständiges Zählen. Die Brevis, welche das Tempus genannt wurde, war gleichsam das mittlere Maß. Das Tempus war entweder perfectum und hatte drei Semibreven, oder imperfectum und hatte deren dann nur zwei. In gleicher Weise unterschied man den Modus major, wonach die Longa in drei Breven, vom Modus minor, nach welchem sie in zwei Breven zerfiel; ferner die Prolatio oder Wertbestimmung der Semibrevis in Prolatio major, wonach diese drei, und Prolatio minor, nach der sie zwei Minimen galt – welche verschiedene Verhältnisse mannigfach gemischt oder verbunden werden konnten.

Die Zeichen für alle diese Einteilungsarten waren:

- O [Kreis] 3 und O 2 für Modus major und minor;

- [Kreis mit Punkt] und [Halbkreis mit Punkt] für Major prol. temp. perf. und imperf.;

- O [Kreis] und C [Halbkreis] für minor prol. temp. perf. und imperfecti.

Zur Verknüpfung verschiedener Töne und Geltungen bediente man sich der Ligatur, der Plica und des Punktes (siehe dort).

Die Theorie von der Mensur ward in der Folge eine der verwickeltsten und schwierigsten. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts fällt sie allmählich ab und macht der neueren Taktlehre Raum. Theoretiker und Autoren siehe unter Mensuralisten. [Gathy Encyklopädie Musik-Wissenschaft 1840, 303]